【コラム①】兵庫の港(大輪田泊)と開国、神戸村の居留地

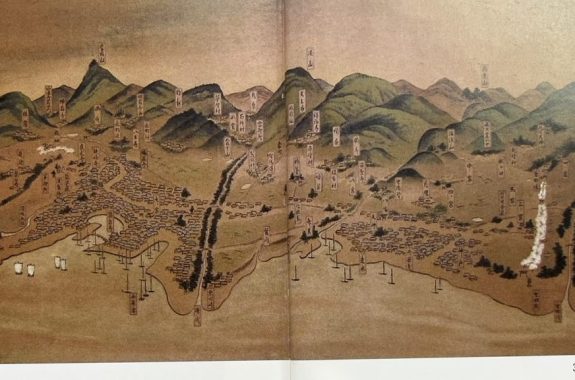

(トップ画像は「文久年間兵庫乃神戸之絵図」、神戸市史より引用)

古くから兵庫の港は、京都・大阪という二つの都市に近いこともあり、商工業が発展する地理的条件に恵まれていました。

古代においては平清盛がいち早く注目し、後背地の塩槌山(いまのJR兵庫駅付近)の土を海に運び、人工島の建設を行い、大輪田泊(おおわだのとまり)を日宋貿易の拠点として発展したとされています。

(ご参考:清盛の夢と神戸の海に沈んだ少年 | 兵庫県立歴史博物館)

その後、中世になると、年間に200隻もの船が兵庫港を往来し、瀬戸内海における商品流通の要として繁栄していきます。

近世においては、大阪や兵庫での年貢米を売りさばくために各藩の廻船が入港し、寛文11年(1671年)には河村瑞賢によって東廻り航路が開かれ、翌年には西廻り航路が完成しました。大阪や兵庫で米、塩、木綿などの数々の商品を積み込んで瀬戸内海から下関を経由して日本海を北上し、途中の港に寄港しながら商品を売りさばき、最終目的地の北海道ではニシン、昆布などの海産物を仕入れて、再び兵庫・大阪に戻ってくるという「北前船」の寄港地として繁栄を遂げてきた兵庫港は激動の幕末を迎え、注目されることになります。

嘉永6年(1853年)に開国と通商開始を求めて、伊豆半島の浦賀沖に来日したペリーは、翌嘉永7年(1854年)に再来日し、日米和親条約を締結しました。その後、通商や関税に関する取り決めとして安政5年(1858年)に日米修好通商条約が締結され、兵庫港については文久3年(1863年)に開港・開市することが決定されました。

ただし、実際に港が開かれたの文久7年(1867年)で、場所は兵庫ではなく、その東側に位置する神戸村の海岸でした。当時の兵庫港は人口2万人が生活する港町として発展しており、新たに外国人居留地を造成することが物理的に難しかったのです。その結果、外国人居留地の範囲は、東が現在の神戸市役所西側の東町筋、西がJR元町付近の鯉川筋、北は大丸百貨店北側の西国街道、そして南は海岸通に囲まれた約500メートル四方の区域となり、多くの外国人が居住し、貿易を始めとするビジネスの舞台となったのでした。

※写真の模型は神戸市立博物館にて撮影したもの。

※参考図書:新修神戸市史(産業経済編Ⅳ)

-200x200.jpg)