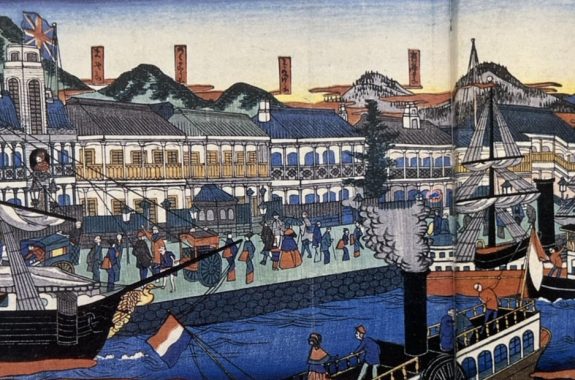

【コラム②】居留地貿易としての神戸港の発展とゴム工業

(トップ画像は『摂州神戸海岸繁栄図 二代長谷川貞信画』。神戸市史より引用。)

文久7年(1867年)の開港以降、日本人は海外と直接貿易が可能となりましたが、実際にはほとんどの貿易は居留地の外国商館を通じて行われたとされています。居留地貿易においては、貿易取引の経験の差、外国金融機関の掌握、外国海運会社における航路の独占などを背景に、イギリスを中心とした条約締結国が商権を握っており、知識や経験が未熟な日本が列強と同等の立場で国際貿易をおこなうことは困難でした。産業革命によって綿製品などの工業製品の販路拡大を目指したイギリスをはじめとする西洋列強に対して、日本は一次産品(米、茶、生糸、樟脳、伝統工芸品等)を輸出し、工業製品などを輸入するという、いわゆる発展途上国型の貿易が中心でした。

ちなみに、明治4年(1871年)には、廃藩置県が実施され、兵庫県、飾磨県、豊岡県、名東県の4県が成立し、初代兵庫県知事には伊藤博文(のちに初代内閣総理大臣)が就任しています。

明治後期(明治26年、1893年)以降になると、こうした一次産品の輸出は次第に減り、代わりに工業製品の輸出が急拡大することになります。その代表がマッチでした。マッチ製造は、明治中期から大正期にかけて神戸の主力輸出産業として成長し、その輸出額も明治15年(1882年)には1万円程度だったものが、明治20年(1887年)には86万円、明治29年(1896年)には485万円に達し、明治後期、輸出産業として急激な発展をとげました。マッチは主に、中国や東南アジア方面に輸出されたそうです。

また、同時期である明治22年(1889年)に東海道新幹線の新橋・神戸間が全通、明治21~23年(1888~1890年)にかけて山陽鉄道の神戸・兵庫・明石間、さらに和田岬支線が開通し、神戸の工業化はさらに進んでいきました。

明治27年(1894年)の日清戦争で勝利した日本は賠償金と台湾を取得し、さらに明治37年(1904年)の日露戦争が勃発すると、いったん景気は下向きになったたものの、軍事支出の増大と輸出の増大により景気は再び上向きました。

明治27年(1894年)の日清戦争で勝利した日本は賠償金と台湾を取得し、さらに明治37年(1904年)の日露戦争が勃発すると、いったん景気は下向きになったたものの、軍事支出の増大と輸出の増大により景気は再び上向きました。

明治35年(1902年)に締結された日英同盟により、明治42年(1909年)に当時の世界的企業であったイギリスのダンロップ社が神戸に進出し、ダンロップ護謨(極東)株式会社が設立されたことが契機となり、神戸の地にゴム工業が根付くことになります。同社に勤めていた技術者や労働者が周辺のゴム製造会社に引き抜かれたり、退職して起業したことにより、そのゴムの製造技術が地元で普及していきました。当時は主に自転車や人力車のタイヤが作られたそうです。

その後、大正期にはゴム靴製造と、動力電動用のゴムベルト製造が盛んになっていきます。大正4年(1915年)に第一次世界大戦が始まると、ゴムベルトへの需要が急増し、多くの企業が神戸でゴムベルトの生産を開始しました。

そういった時代背景の中で、高橋産業の初代社長にあたる高橋三夫が大正8年(1919年)に天然ゴムの輸入業を創業しました。当時の高橋産業は、居留地の明石町(以下写真の大丸百貨店の近く)の小さな事務所だったそうです。

その後も、大正12年(1923年)に発生した関東大震災により、関東地区のゴム工場が大打撃を受けたこともあり、兵庫県のゴム工業は圧倒的な国内製造拠点となり、隆盛期を迎えたのでした。

※上記写真は神戸市立博物館にて撮影。

※参考図書:新修神戸市史産業経済編Ⅳ、写真集神戸100年

-200x200.jpg)