【コラム③】ゴム栽培園への直接投資、二度の世界大戦と敗戦

(トップ画像は、パラゴムの表皮にキズをつけ、樹液(=ラテックス)を収穫している画像)

さて、前回のコラムにてようやく高橋産業が創業しましたので、ここからはゴムを中心に取り上げていきたいと思います。

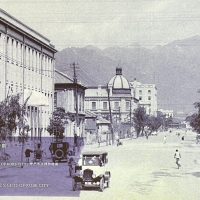

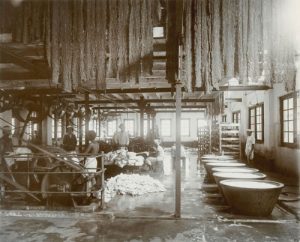

戦前日本の東南アジアにおける日本の直接投資で、歴史が古く、かつ投資額が大きいものとして代表的なものはゴム栽培事業でした。しかし、南米ブラジルが原産国であるパラゴムは、アメリカ、イギリスやオランダといった欧米列強が植民地化していた東南アジアに植林され、既に大規模農園経営が進んでおりました。鎖国により欧米諸国に遅れをとっていた日本ですが、明治39年(1906年)の三五公司(現在の三菱商事)のマレー半島におけるゴム栽培園の買収を皮切りに、明治40年代は多くの財閥企業がゴム栽培園への直接投資を始めていきます。

ちなみに、ゴムの語源はオランダ語でgom(『植物由来のゲル状のもの』という意味)です。また、こすると鉛筆を消すことができたことから、英語のrub(こする)がrubberの語源になったと言われています。消しゴムが生まれる前は、食パンの残りかすで鉛筆を消していたそうです。

ゴムの歴史に興味を持たれた方は、youtubeで分かりやすい動画(約24分)がありましたので、ぜひご覧ください。

よく考えたら謎な物質「ゴム」の歴史物語 ~どんだけ世界変えるねん~

同時に、第一次世界大戦中の軍需景気から神戸の製造業は大きく発展していきました。造船業、タイヤ業、ベルト製造業といった大規模製造施設があり、特に輸入の港として栄えていた神戸港はゴムの輸入量をさらに増やしていくことになります。ゴムは軍事物資として取り扱いが一部の取引業者に限られていましたが、髙橋産業はその中の1社でした。後に設立される神戸ゴム取引所(日本初の天然ゴム先物市場)の初期メンバーとなります。

しかし、昭和20年(1945年)の第二次世界大戦の神戸大空襲により神戸の街は焼け野原となり、敗戦とともに市街地のほとんどの機能はマヒ状態となってしまいました。

(戦争直後の中央区三ノ宮町2丁目の写真、1945年9月24日撮影、小曽根家写真、神戸市立博物館)

(戦争直後の中央区三ノ宮町2丁目の写真、1945年9月24日撮影、小曽根家写真、神戸市立博物館)

(米軍の飛行場に使われていた山手幹線)

参考図書:新修神戸市史産業経済編Ⅳ

研究論文「戦前日本企業の東南アジアへの事業進出の歴史と戦略 -ゴム栽培、農業栽培、水産業の進出を中心としてー」丹野勲

-200x200.jpg)