【コラム④】戦後復興と高度経済成長期、ゴム取り扱い業者の冬の時代

昭和20年(1945年)の第二次世界大戦の敗戦により、焼け野原となった神戸でしたが、造船業・鉄鋼業の生産が再開されるとともに、昭和24年(1949年)に1ドル=360円の単一為替レートによって為替が安定することにより輸入商社も戦後いち早く復興を遂げました。

そして、昭和25年(1950年)に始まった朝鮮戦争に伴う朝鮮特需から始まり、昭和30年代~40年代にかけて、世界的にも例を見ないほど長期にわたって高い経済成長率を維持する高度経済成長期を迎えます。

そういった時代背景の中、ゴムを取り巻く環境はどうだったかというと、朝鮮特需によるゴム価格の急騰と、朝鮮特需終了によるゴム価格の大暴落を経験し、髙橋産業を含めたゴム取り扱い業者は大きな損失を被ることになりました。そこでゴム価格変動へのリスクヘッジとして自由市場である取引所の開設が切望され、昭和27年(1952年)に日本初のゴム先物市場である神戸ゴム取引所が誕生することになります。

(昭和36年撮影、神戸ゴム取引所の理事会メンバー。当時の高橋貫一(理事)は最後列の右端のグレースーツ着用。)

(昭和36年撮影、神戸ゴム取引所の理事会メンバー。当時の高橋貫一(理事)は最後列の右端のグレースーツ着用。)

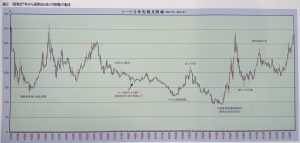

1955年以降の高度経済成長により、自動車の生産量も爆発的に増大し、天然ゴムの消費も自動車生産の伸張に比例して急増しました。しかし、需要の急増をはるかに上回る供給量の飛躍的な増大により、天然ゴム価格は長期間低迷してしまうのでした。

合成ゴムの出現です。世界大戦後から開発が続けられていた合成ゴムは、生産が完全に軌道に乗り、1962年には遂に合成ゴム消費量が天然ゴム消費量を上回ることになります。また、アメリカによる100万トンの戦略備蓄ゴム放出により、需要と供給のバランスが完全に崩れ、天然ゴムの国際価格は1960年~1968年にかけて8年10ヶ月にわたり低迷を続け、髙橋産業を含めたゴム取り扱い業者の冬の時代となりました。

一方で、その頃の神戸は、マッチ生産とならんでゴム靴の生産が軽工業の中心でしたが、ポリ塩化ビニールなどの合成樹脂を使って靴を作ることができるようになりました。ケミカルシューズと銘打って展示会を開き、好評を博したことで大ヒット商品となります。昭和40年(1965年)において、全国のケミカルシューズ生産7800万足のうち、長田区・須磨区で7500万足(97%)を占め、ほぼ独占的な生産状況となりました。ケミカルシューズは、単なる履き物から、服飾の一環としてファッション性という付加価値を靴にもたらし、昭和48年(1973年)には当時の神戸商工会議所頭取が全国に先駆けて『ファッション都市宣言』を行い、官民一体となってファッション都市づくりを推進することを公表したのでした。

※参考図書:新修神戸市史 産業総合編Ⅲ・Ⅳ、神戸ゴム取引所四十六年史、兵庫ゴム工業史

-200x200.jpg)